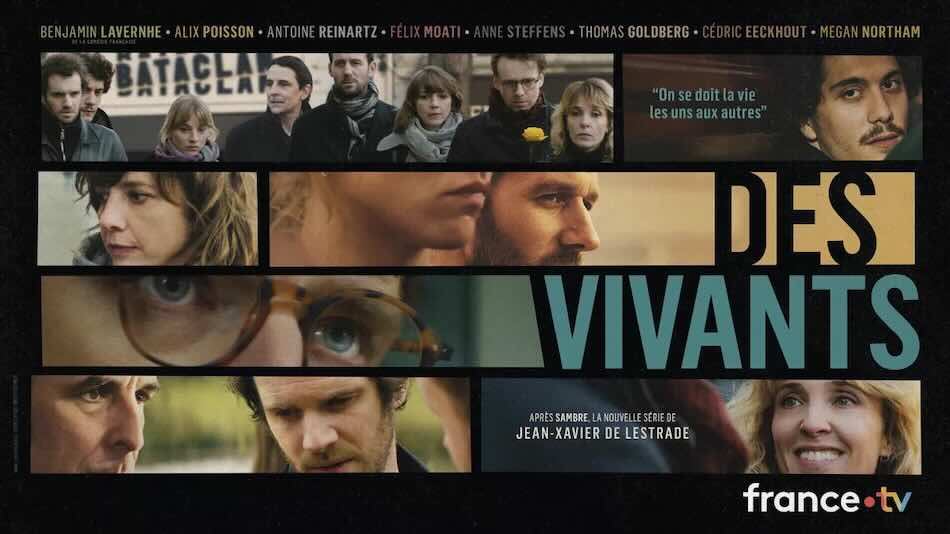

Je viens de terminer la série Des vivants.

Je n’ai pas envie d’écrire sur l’horreur des attentats, l’emprise du terrorisme, la douleur des victimes. Tout a été dit. J’ai craint, avec les premières images, que la série soit centrée sur la réactivation du traumatisme : des zombies sortis de l’enfer, hagards au milieu des pompiers et de la sécurité civile. La reconstitution à gros moyens me faisait peur, les acteurs me semblaient figés dans des représentations stéréotypées de la sidération. Heureusement très vite on s’est attaché à quelques personnages, les otages du Bataclan, d’abord isolément puis très vite regroupés sous le vocable les « potages » – version agglomérée de « potes otages ». Et ce sont les potages qui m’ont donné envie d’écrire. Ecrire sur la puissance que donne le fait de constituer une communauté de vivants, une communauté qui apprend progressivement à se raconter.

Ce ne sont pas leurs histoires individuelles qui nous touchent c’est l’intrication de leurs histoires personnelles, de couples, de groupe et de notre histoire commune. Deux d’entre eux essaient de s’inventer des histoires héroïques, des histoires purement individuelles : « J’ai sauvé une femme enceinte », « Je me suis sacrifié pour ma femme ». Mais ces histoires ne tiennent pas, elles se diluent progressivement dans une histoire commune bien plus vraie, plus forte, avec des rituels, des fêtes et des chansons. Et surtout la série raconte la présence des uns pour les autres, nécessaire d’abord, évidente ensuite, plus rare mais toujours infiniment précieuse et lumineuse à la fin (ah la tension ressentie quand chacun se met à craindre que le retardataire ne vienne pas au repas organisé dans la maison de campagne de l’un deux !).

Raconter un tel groupe humain, Jean-Xavier de Lestrade en a manifestement le talent. Sautet savait raconter les bandes d’amis dans les années 70-80 et depuis ce talent particulier s’était un peu perdu dans le cinéma populaire, sauf peut-être chez Klapisch, mais « L’auberge espagnole » est trop associée à un moment de la vie que l’on sait éphémère.

Un film récent me semble offrir le même regard sur l’humanité : « Je verrai toujours vos visages », film qui aurait pu rester confidentiel en raison de son sujet (la justice restaurative) a su toucher et attirer un public nombreux justement parce qu’il mettait la parole exigeante et bienveillante au centre de l’histoire. Une parole qui faisait progresser chacun au-delà de ses a priori et qui créait du commun entre des personnes que tout devrait séparer. Là encore le film se conclut sur un repas pris en commun.

Nous avons urgemment besoin de réactiver cet imaginaire de la parole partagée qui, dans l’échange, fortifie notre humanité.

Par quoi ça passe ?

Pour « Les vivants » comme pour « Je verrai toujours vos visages », il y a à la base un long travail d’écoute de personnes qui acceptent de se raconter. Le témoignage est essentiel pour donner sa vérité à la fiction. On pourrait se dire qu’un documentaire aurait suffi et que la fiction n’apporte rien de plus mais l’évidence est là : les histoires racontées nous habitent bien davantage. Un reportage peut nous frapper mais ça reste l’histoire d’un autre. Avec la fiction, la projection conduit à ce que l’histoire devienne la nôtre, qu’elle nous hante. Nous sommes des êtres de fiction comme le dit si bien Nancy Huston. Nous sommes d’Artagnan, Jean Valjean, Solal, et tant d’autres.

Heureusement, une histoire comme celle des « potages » reste exceptionnelle, mais celle des participants à une démarche de justice restaurative est déjà moins extraordinaire sans être banale. Et si nous faisions en sorte que les fictions autour de ces histoires de parole se multiplient ?

Pour cela il est nécessaire que des personnes se racontent donnant à des auteurs de fiction la matière pour raconter à leur tour et toucher de grands nombres de personnes. Trop d’histoires de parole partagées restent dans l’ombre. Qui avait entendu parler de justice restaurative avant le film de Jeanne Herry ? Qui même avait connaissance des « potages » alors qu’on n’a pas cessé de montrer des images des attentats depuis 10 ans ?

Oui, il est indispensable de sortir les histoires de parole partagée de leur confidentialité. Oui, en premier lieu il faut se raconter pour que d’autres puissent raconter.

Ne comptons pas trop sur les médias pour faire ce travail d’exploration. Un exemple récent de l’incapacité de rendre compte d’échanges denses, fructueux alors même qu’ils mobilisaient près de 10 000 personnes ? Bordeaux a réuni des milliers d’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire du monde entier et on ne l’a pas raconté. Je ne dis pas qu’une rencontre internationale peut faire l’objet d’une fiction mais je suis certain en revanche qu’il y avait des sources d’inspiration multiples pour dire comment sont vécus d’autre modes de relation entre humains. On se plaint sans cesse que la parole n’est plus qu’une arme dans des clashs sans fin sur les réseaux sociaux et l’on ne sait pas aller chercher d’autres types de paroles.

Les histoires de parole partagées sont innombrables. Un simple exemple, cet été j’ai accompagné 15 personnes en résidence à Arles, un groupe humain patiemment constitué avec des élus mutualistes, des acteurs associatifs, des chercheurs et experts. Nous avons vécu ensemble un de ces moments qui reste en mémoire, quand la parole circule, quand les personnes se racontent sans monopoliser la parole, quand on a plaisir à écouter, à enrichir ses représentations, à décaler son point de vue. De tels moments, en animant les Ateliers de la Citoyenneté, j’en ai vécu beaucoup. J’ai souvent pensé que l’aventure vécue aurait pu être racontée car cette histoire de paroles croisées est restée dans les mémoires et qu’on m’en parle encore.

Il existe ainsi partout dans notre pays des milliers d’histoires qui restent invisibles, inaudibles. Nous – ceux qui les vivons – sommes les premiers responsables de leur invisibilisation : nos ne nous racontons pas ou si peu ou si mal. Je rêve d’une alliance entre acteurs sociaux et scénaristes pour créer un « réservoir à histoires » avec des temps de partage pour explorer ce gisement de récits que constitue le tissage des paroles dans les circonstances incroyablement différentes où ce miracle banal se produit. Parce que c’est toujours un miracle cette énergie particulière que dégage un échange juste mais un miracle bien plus courant qu’on ne le croit quand s’impose à nous le récit d’un monde fracturé en clans hostiles.

Le chemin est peut-être là : apprendre à se raconter au contact de ceux qui ont pour vocation de raconter ; multiplier les histoires racontant ces expériences de parole active pour atteindre un jour, dans la trame mêlée de ces récits le niveau du conte, du récit des récits nourri de toutes ces histoires interprétées et réinterprétées.

Je crois profondément que nous ne sommes pas condamnés à la nuit. Notre monde s’obscurcit c’est indéniable mais il s’illumine aussi. Le moment viendra où le récit des bienfaits de la relation à l’autre seront plus forts que le récit de la peur de l’autre. On finit par voir la peur de l’autre comme la malédiction de notre époque, inéluctable et durablement installée mais c’est un sortilège, une croyance délétère, un voile à déchirer

Je dis souvent que la compétition et l’empathie sont aussi présentes l’une que l’autre dans notre monde. Nous avons choisi de nourrir « le mauvais loup » selon la fable des deux loups, rapportée par Matthieu Ricard[1] (et déjà évoquée ici) :

Un vieil amérindien à son petit-fils : « Une lutte impitoyable entre deux loups se déroule en nous. L’un est mauvais – il est haine, avidité, arrogance, jalousie, rancune, égoïsme et mensonge, l’autre est bon – il est amour, patience, générosité, humilité, pardon, bienveillance et droiture. Ces deux loups se battent en toi comme en tous les hommes. » L’enfant demande : « lequel va gagner ? ». Le vieil homme répond : « Celui que tu nourris. » Voilà, c’est dit.

Répétons-le une nouvelle fois : nous sommes des êtres de fiction. Changeons nos auteurs de référence !

[1] Cité par Matthieu Ricard in « Plaidoyer pour l’altruisme, la force de la bienveillance » 2013