« Le sujet est clivant ! » s’esclame-t-on à tout propos pour le déplorer publiquement ou s’en réjouir au fond de soi. Le débat va être saignant, on va s’écharper et le spectacle sera au rendez-vous. Cliver est devenu en quelques années le verbe qui traduit le mieux notre incapacité à penser ensemble puisque la montée aux extrêmes devient systématique dès lors qu’on choisit de « cliver ». Aussi c’est avec beaucoup de surprise que j’ai découvert sous la plume de François Jullien [1] un usage positif du mot, cliver étant même le mot utilisé par les Chinois pour évoquer la raison. Pour comprendre il faut retourner à l’origine du mot, comme souvent. Klieven, c’est le geste du diamantaire (néerlandais) quand il fend une pierre pour la tailler. Pour les Chinois, le même geste s’opère à l’égard du jade. Le lapidaire doit discerner les imperceptibles failles pour le tailler sans qu’il se brise. Cette attention à la veinure du jade est si importante pour le chinois que raisonner (li) se dit « travailler le jade ».

Jullien fait alors le parallèle avec la pensée occidentale qui pour résoudre un problème le divise jusqu’à savoir le traiter[2] alors que la pensée chinoise se conforme aux strates du matériau qui prend forme progressivement. On voit bien la force et le risque de l’abstraction occidentale ; on perçoit l’importance, dans un monde fini, de l’attention subtile à la conformation du monde.

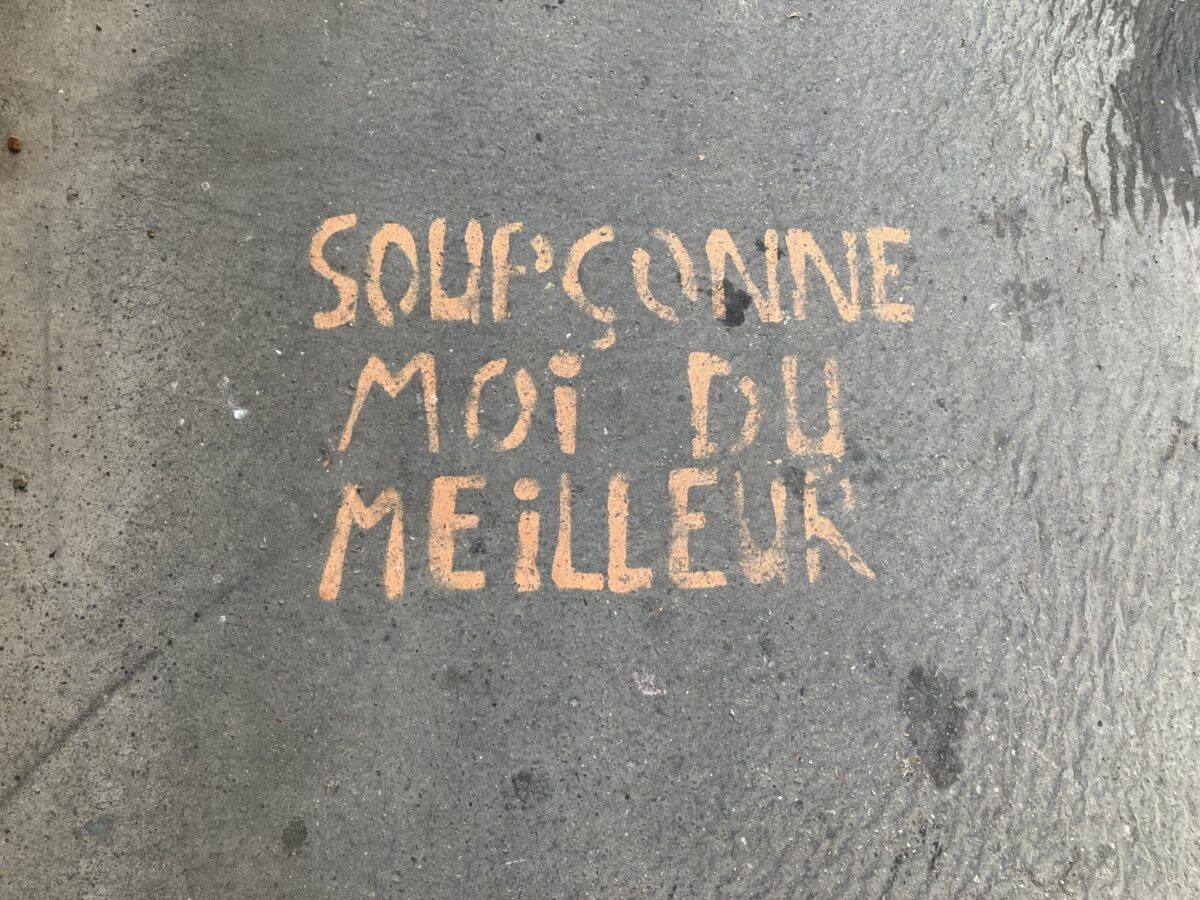

Mais pour autant diviser ou cliver c’est toujours prendre l’unité comme donnée et chercher à aller vers les parties. Dans les deux cas la raison conduit à séparer, à tailler dans le réel. Et si nous devions aujourd’hui procéder en sens inverse ? Reconnaitre le multiple, le pluriel comme la réalité et rechercher l’unité non pas par l’abstraction mais par la composition. L’abstraction simplifie le réel et d’une certaine manière le fait disparaître. La composition c’est l’acceptation de l’irréductibilité des parties et la recherche d’une harmonie entre elles. La composition, j’ai déjà eu l’occasion de le dire et le redire ici, est l’art d’assembler, un art tout autant politique qu’artistique.

Prenons l’exemple de « l’entreprise », on croit savoir ce qu’est une entreprise mais on fait comme si c’était la même chose d’être artisan boulanger et patron d’une multinationale. En mettant l’accent sur ce que ces entités ont en commun, on néglige les immenses différences qui les font vivre dans des mondes extrêmement différents. On pourra me reprocher de partir de l’entreprise et de la diviser en catégories plus simples pour mieux la comprendre et donc à nouveau de diviser. Mais ce n’est pas le mouvement qui m’anime. Je refuse de prendre l’entreprise comme un existant. Je ne pars pas d’elle parce qu’elle ne rend pas compte du réel. Si l’on regarde le système relationnel d’une multinationale et celui d’un boulanger on comprend bien qu’ils n’ont pas les mêmes interlocuteurs, pas les mêmes attachements, pas les mêmes dépendances.

Le pluriel aujourd’hui est plus fécond que le singulier. S’il s’agit bien de composer plutôt que de cliver, alors le mosaïste a plus d’avenir que le diamantaire !!

*

J’ai bien conscience que ce texte glisse d’une notion à une autre : cliver et diviser, singulier et pluriel, séparer et composer, boulanger et multinationale ! il faudra sans doute revenir sur chacune des étapes de ce raisonnement intuitif mais trop rapide. En attendant, on peut lire avec intérêt :

Didier Pourquery pour Le Monde sur le mot clivant, où il faisait allusion à son étymologie :Clivant (lemonde.fr)

Daniel Bougnoux, sur son excellent blog, à propos du livre de François Jullien Cliver le jade, épouser les veinures de la vie | Le randonneur (la-croix.com)

[1] François Jullien, Ce point obscur où tout a basculé, L’Observatoire, mars 2021

[2] On connait la formule du discours de la méthode de Descartes : « diviser chacune des difficultés que j’examinerais, en autant de parcelles qu’il se pourrait, et qu’il serait requis pour les mieux résoudre ».