Quand plus aucune stabilité ne semble possible, quand l’actualité s’affole, il est peut-être temps de « mettre sur pause ». J’ai pu le faire l’autre soir à Autun, ma ville d’adoption, et j’ai adoré ce moment suspendu où l’on a parlé de TGV, de paysages et du monde…

Le TGV a clairement fait partie intégrante de ma vie professionnelle. Pas seulement comme un moyen de transport commode et fiable. Le train est pour moi d’abord un lieu de travail extrêmement productif. Lyon Paris, c’est 2 heures et je me suis habitué à découper mon travail en tranches de deux heures. Je sais parfaitement les textes que je suis capable d’écrire au cours d’un trajet. Il m’arrive même de procrastiner en me disant : « Non mais ça, j’ai le TGV de mardi pour le faire ! » Cette bulle de concentration est facilitée par le fait que les appels téléphoniques n’y sont pas les bienvenus, ni les plus confortables. Ah le bonheur des SMS : « Je suis dans le TGV, je te rappelle en arrivant ! ». Et quel plaisir de prolonger quelques minutes l’effet-bulle pour conclure une note quand tous les autres voyageurs s’agitent autour de vous ! On descend alors sur le quai, presque déserté et on sourit d’avoir pu finir à temps en jetant un coup d’œil aux autres retardataires pour voir s’ils ont le même sourire satisfait …

Pourquoi évoquer ainsi mes habitudes ferroviaires, si largement communes à des millions d’autres voyageurs de la ligne TGV Paris-Lyon, la ligne la plus fréquentée d’Europe ? Justement parce que je viens de passer une soirée délicieuse à échanger avec un autre habitué de la ligne (merci Alexandre et Coralie de cette belle fin d’après-midi autunoise au CoWorking !). Florent Boithias est l’auteur – avec son complice cycliste et dessinateur Etienne Matthieu – d’une BD qu’il présentait lors d’une rencontre publique à laquelle j’assistais par un heureux concours de circonstances et que j’ai lu d’une traite le soir même. Le récit est celui d’une immersion dans les paysages que l’on voit des fenêtres du TGV, une aventure de 10 jours à vélo, sous la pluie une bonne partie du temps, à la recherche de ces lieux repères qui captent votre regard en quelques secondes avant de disparaitre aussi vite qu’ils sont apparus. Même si je ne me sens pas du tout apte à vivre pareille aventure, je me sens tout de suite familier de leur quête, plutôt celle de Florent d’ailleurs, Etienne ayant topé davantage pour l’aventure que pour ce lien très particulier au paysage qui anime – voire qui obsède – Florent.

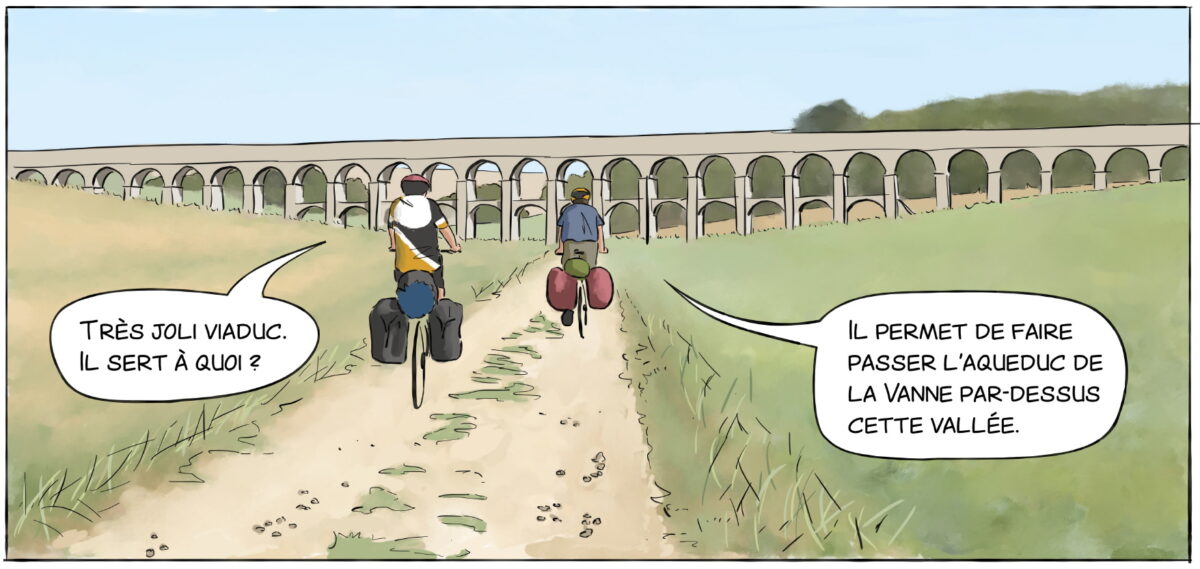

En fréquentant aussi assidument la ligne TGV et même en étant aussi concentré que possible sur mes écrits, je lève bien sûr de temps en temps les yeux vers le paysage. Et je me suis rendu compte qu’il y avait des sites que je voyais très régulièrement, comme s’ils me faisaient signe, comme s’ils attiraient mon regard et me forçaient à lever les yeux un instant. Ce phénomène me fascinait et j’en parlais à un autre voyageur compulsif avec qui je travaille depuis 30 ans, Didier Livio qui, lui aussi, avait remarqué le même phénomène. Et il voyait les mêmes lieux que moi : un remarquable alignement d’arbres alternant arbres en boules et arbres en fuseau – moins d’une vingtaine d’arbres dans un paysage filant à près de 300 km /heure – et un aqueduc à deux étages d’arcades au fond d’un vallon. Evidemment, en interrogeant les auteurs de la BD, j’évoquais la haie si souvent aperçue et Florent lançait un « Elle y est ! » avant de m’apporter la BD ouverte à la page où je retrouvais dessinée l’alternance des arbres ronds et des arbres traits. En lisant ensuite la BD, je me suis rendu compte qu’il y avait plusieurs autres sites que je voyais régulièrement : une maison forte sur une hauteur, un village ancien en ligne le long d’une crête, sans compter les sites plus spectaculaires (ceux-là je cherchais à les voir) comme Bergé-le Châtel près de Mâcon ou Cluny.

J’ai souvent tenté de comprendre pourquoi cette haie remarquable mais somme toute modeste arrivait à capter mon attention : accélération ou décélération, changement de lumière après un passage en tranché, courbe créant un imperceptible inconfort… ? Rien de tout cela. C’est la discussion avec Florent qui me donne la clé de l’énigme, assez simple en fait même si je n’y avais pas songé : tous ces paysages que je remarque sont en fait parmi ceux qui s’installent dans notre champ de vision un peu plus longtemps même si ça reste quelques secondes. Une infime fixité dans un défilement continu. Et l’œil, sans qu’on y pense, capte cette fraction de temps calme et nous en fait profiter. Cette fixité très relative dans un monde sans cesse en mouvement est un instant de bien-être, de congruence entre l’immobilité du rédacteur assis confortablement devant son ordinateur et le calme du paysage qui tout à coup coexiste avec lui de l’autre côté de la fenêtre en triple vitrage.

Et si dans notre monde de plus en plus halluciné, dont certains s’ingénient à accélérer encore la vitesse de défilement à coups de tweets frénétiques et hargneux jusqu’à nous faire perdre tout espoir d’équilibre, et si, dans ce monde au bord de l’abîme, nous recherchions et cultivions ces instants de fixité au cœur même du mouvement ? Non pas dans la fuite vers des oasis coupées du monde mais plutôt dans une ascèse de l’arrêt sur image, de la contemplation furtive, de l’instant hors du temps ? Pas une simple pause-café qui recharge en énergie, plutôt une ouverture à la présence et au « maintenant » : les yeux posés le temps d’une respiration sur un rai de lumière où danse la poussière, à observer un banc de brume qui monte, un nuage illuminé par le soleil couchant… Rien de spectaculaire, rien de partageable ou de likable. Simplement un moment où l’on se sens vivant et où l’on éprouve le besoin irrépressible de s’étirer et de sourire.

Il y a quinze ans, au tout début de ce blog, j’écrivais déjà sur ces paysages vus du train. Il est amusant de le relire, j’y parlais du bonheur « d’entrer dans le paysage » avec le même éloge de l’instant. La haie dont je parle ici, je l’évoquais déjà il y a quinze ans ! Mais il y a aussi François Jullien et l’écart entre la vision occidentale et la vison chinoise du paysage. Prenez cinq minutes de plus pour le découvrir !