J’écris ce papier le 48 mars selon le calendrier « deboutien ». Vous le savez sans doute les Nuits debout ont commencé le 31 mars et, tout de suite, la poursuite de l’occupation a été placée sous le signe de ce nouveau calendrier. Après le 31 mars venait logiquement le jour de blagues et des poissons d’avril, les deboutiens ont préféré prolonger le mois de mars avec un 32 mars. Au soir du 37 mars, après discussions et vote, il a été décidé de faire durer ce mois de mars 2016 aussi longtemps que nécessaire. Le calendrier de la place de la République était né.

J’écris ce papier le 48 mars selon le calendrier « deboutien ». Vous le savez sans doute les Nuits debout ont commencé le 31 mars et, tout de suite, la poursuite de l’occupation a été placée sous le signe de ce nouveau calendrier. Après le 31 mars venait logiquement le jour de blagues et des poissons d’avril, les deboutiens ont préféré prolonger le mois de mars avec un 32 mars. Au soir du 37 mars, après discussions et vote, il a été décidé de faire durer ce mois de mars 2016 aussi longtemps que nécessaire. Le calendrier de la place de la République était né.

J’ai trouvé un papier amusant sur Médiapart qui tente de donner un sens à ce nouveau calendrier révolutionnaire

Dans ce calendrier debout, l’année débute le 31 mars, elle se termine le 395 mars.

Comme le dit cet article la question n’est pas aussi anecdotique qu’elle le semble

Car le calendrier détermine tout, c’est la gestion du temps, de nos espaces d’expression, de discussion, de liberté, d’exercice de la démocratie. Il y a 223 ans de cela, le calendrier républicain, épousseté de toute référence religieuse et monarchique, et adopté le 15 vendérimaire de l’an II (22 septembre 1792 du grégorien), avait été appliqué précisément pour cette raison. Ne sommes-nous pas en train de faire la même chose ?

La comparaison avec le calendrier révolutionnaire s’impose mais à condition de bien voir les différences !

Le calendrier de la Révolution est clairement un choix idéologique : il faut faire pour le temps ce qu’on a fait pour le territoire : dès 1790 le redécoupage de la France a supprimé toute référence aux provinces de l’ancien régime avec des départements aux noms géographiques (ainsi le Rouergue, sans pratiquement changer de limites, devient l’Aveyron du nom d’un petit affluent du Tarn) ; pour le temps l’opération est identique : on garde la structure calendaire mais on rebaptise les mois en fonction des saisons avec des noms assez explicites et dont on garde tous au moins quelques souvenirs (brumaire, ventôse, germinal ou thermidor)

A l’inverse, pas franchement d’idéologie dans les choix du calendrier deboutien, plutôt un sens aigu de l’événementiel, drôle et disruptif. Il fait clairement passer un double message : « nous voulons faire durer le mouvement sans limite de temps » et « nous voulons casser les codes qui nous enferment ». En raison même de son caractère impromptu, de son côté pied de nez, ce calendrier n’en est pas un. Il n’a pas le caractère réfléchi et pratique du calendrier révolutionnaire, à terme il est même inutilisable s’il se prolonge indéfiniment : imagine-t-on que dans trois ans nous pourrions être le 1143 mars ?!

Nous sommes dans le temps suspendu plus que dans les temps nouveaux. Plus dans l’interpellation et l’expression de soi que dans la construction collective de lendemains qui chantent. L’instant présent se prolonge de manière indéterminée, indéfiniment.

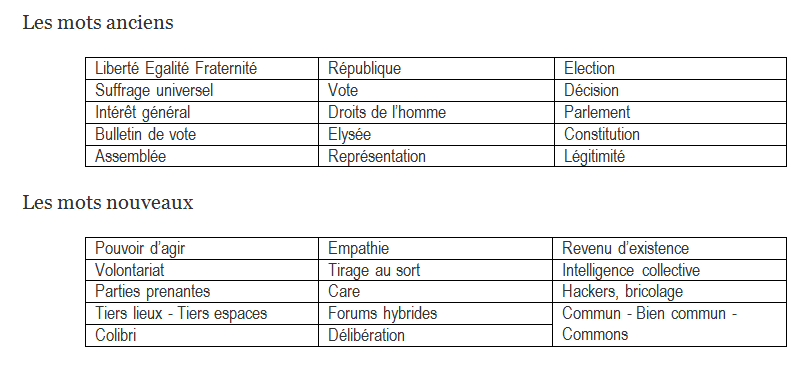

Alors un calendrier sans futur pour un mouvement sans avenir ? Oui sans doute si l’on en reste aux catégories habituelles de l’action politique. Un mouvement sans revendications, sans programme, sans leader, ne peut pas exister longtemps dans le paysage actuel. Mais ce que ne comprennent pas les pouvoirs de toutes sortes (politique, médiatique, économique ou même associatif), c’est que leurs modes d’exercice du pouvoir ne fait plus rêver les jeunes qui se réunissent nuit après nuit. J’ai le sentiment que les Nuit debout ne cherchent pas à prendre le pouvoir tel qu’il est mais à le subvertir en y introduisant l’infinie diversité des pouvoirs personnels. Ce « pouvoir DE » plutôt que les habituels « pouvoirs SUR ». Une puissance qui nait des interactions personnelles, une énergie civique d’autant plus forte qu’elle a longtemps été oubliée ou niée. Je vois les Nuits debout comme une possible réappropriation par les individus contemporains de leur capacité d’agir en citoyens. Une « éducation populaire » festive, à ciel ouvert et sans éducateurs sachants. Avec beaucoup de naïvetés sans doute mais aussi beaucoup de justesse dans la manière de réapprendre à parler de ce qui nous fait vivre ensemble.

Je rêve que les Nuits debout se transforment en « Jours debout ». Que l’on revienne dans le temps commun, le calendrier commun, mais avec des personnes debout, dans un temps moins subi que réapproprié. Nous avons moins besoin d’un nouveau calendrier, que d’un nouvel « agenda », ces choses que nous devons faire comme le dit le latin avant l’anglais. « Mettre à l’agenda »…, s’il y a un anglicisme (en fait un latinisme) que je trouve pertinent c’est bien celui-là. Il est temps en effet que les citoyens prennent la maîtrise de l’agenda politique, non pas en remplaçant les pouvoirs (c’est illusoire) mais en les amenant à composer avec leurs attentes.

Cette suspension du calendrier, n’est-ce pas ça finalement : un temps pour se (re)mettre debout, pour prendre la mesure des passations de pouvoir qui sont en train de s’opérer comme je l’évoquais déjà il y a deux ans.

NB/ Ce n’est bien sûr qu’une lecture, orientée par mes propres attentes de démocratie sociétale, de ce que sont /pourraient être les Nuits debout. Il y a bien sûr d’autres aspects des Nuits qui me dérangent, comme les huées qui ont rejeté Finkielkraut hors de la place. Je persiste à penser qu’au-delà des réussites ou des échecs circonstanciels du mouvement, ce sont les transformations du rapport aux pouvoirs qui resteront