Quelques mots d’abord pour expliquer pourquoi j’ai proposé d’arrêter le projet de Laboratoire de la Transition Démocratique, dont j’ai parlé ici à plusieurs reprises.

Le projet, après deux ans d’amorçage, n’a pas trouvé vraiment sa place : trop ambitieux, trop abstrait, pas assez de liens avec les acteurs de cette transition en cours, mais aussi pas assez de convergence entre les attentes des différents initiateurs et en conséquence pas assez de temps disponible pour aborder au fond le sujet. Nous nous sommes un peu enfermés dans notre propre organisation…

Le projet DE Laboratoire n’est donc pas poursuivi, en revanche le projet DU Laboratoire perdure, au-delà de l’échec de la forme que nous lui avions donné. Sur le fond en effet chacun reconnait la nécessité de travailler sur ce qu’est cette démocratie émergente, au-delà des initiatives de chacun dans son réseau, son collectif, son association. Notre intuition de travailler d’abord sur le nouvel imaginaire démocratique est toujours plus d’actualité.

Il y a quinze jours, j’étais à une rencontre à l’école d’archi de Lyon organisée dans le cadre du Temps des communs. Un participant dans la salle affirmait clairement sa crainte que les initiatives en cours autour de l’économie collaborative ne soient pas plus concluantes que celles du socialisme utopique de Proudhon à la fin du XIXème siècle. Il en appelait à un « nouvel imaginaire » qui puisse donner de la force aux initiatives existantes sans pour cela en appeler à la fédération de tous dans un projet commun. Christian Laval, l’un des auteurs de Commun partageait ce propos en rappelant que le XIXème avait su faire émerger deux imaginaires puissants qui ont façonné le XXème siècle : la bourgeoisie a su sacraliser la propriété et le monde ouvrier a misé sur le fait associatif. Pour lui le « commun » est peut-être l’amorce d’un imaginaire propre au siècle actuel.

Même si le Labo ne perdure pas, des initiatives multiples autour de l’imaginaire vont se poursuivre :

- Colette Desbois et moi continuons à rassembler des textes pour donner une première expression à cette recherche sous la forme d’une revue.

- Julie Maurel, Elisabeth Martini, Pascal Dreyer, Lise Sauvée réunissent des contributions sur un thème qui nous a beaucoup mobilisé : la place du religieux dans la démocratie

- Philippe Cazeneuve, Jean-Pierre Reinmann, Pascale Puechavy et Christine Zanetto proposent des ateliers d’écriture pour dire la démocratie sous forme de fictions.

- Armel Le Coz poursuit l’élaboration d’une fiction à auteurs multiples qui entend raconter l’émergence d’une nouvelle démocratie.

- Les contacts noués à l’occasion des différentes rencontres que nous avons organisées continuent à vivre leur vie propre, comme la collaboration d’Hugues Bazin au projet de la Chimère citoyenne porté par Elisabeth Senegas à Grenoble.

- Même s’il n’a pas vu le jour cette fois-ci, un dispositif de Democracy Remix a été envisagé par Emile Hooge en prolongement au City Remix lancé à la gare Saint-Paul de Lyon au printemps dernier et aux réflexions menées dans la cadre du Labo.

Après discussions avec Armel Le Coz, au moment où Démocratie Ouverte, l’association qu’il préside, revoit sa gouvernance en proposant de créer des cercles par projet, j’ai envie de proposer un cercle qui puisse être un des prolongements du Labo. Pas pour « reprendre » en l’état le projet du Labo, mais plutôt pour mener un chantier de recherche participative sur les mots de la démocratie.

Voici en quelques mots l’idée que je soumets à discussion afin de voir si des membres de Démocratie Ouverte et/ou des lecteurs de persopolitique.fr ont envie de s’en saisir avec moi.

Nouvel imaginaire démocratique, les mots pour le dire

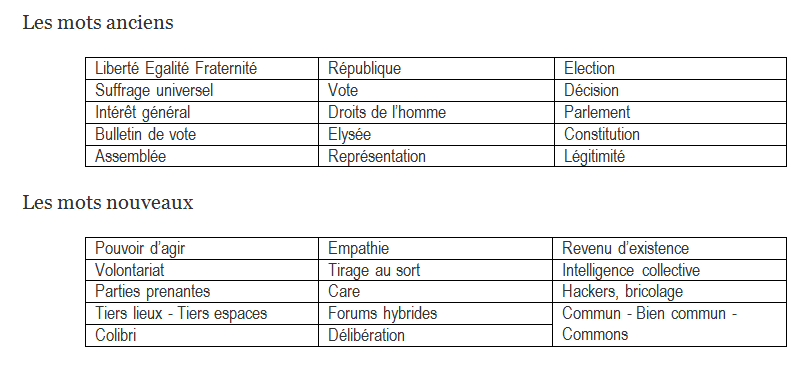

Même dévalués, les mots pour décrire la démocratie parlent (encore !) à tous : Suffrage universel, droits de l’Homme, vote, Parlement, République,… L’imaginaire perdure même quand les pratiques réelles laissent de plus en plus à désirer. Même les abstentionnistes, les déçus de la démocratie représentative ne peuvent tout simplement pas concevoir sa disparition.

Il n’y a en effet pas d’imaginaire sans mots communs. Des mots émotionnellement chargés pour chacun, qui racontent notre histoire, qui nous saisissent et nous dépassent. Des mots qui en amènent d’autres à l’esprit, spontanément, et qui, de la partie, font le tout : le simple mot de « vote » permet d’évoquer la République tout entière, ses différentes élections, son mode de décision où chaque voix compte,…

L’enjeu est donc majeur : comment faire en sorte que des mots nouveaux remplacent/complètent les mots anciens pour constituer un nouvel imaginaire ?

Certains diront à quoi bon ? Les imaginaires se construisent d’eux-mêmes par lente sélection et sédimentation. Personne ne peut prétendre « construire » un imaginaire. Evidemment ! Néanmoins on peut travailler à accélérer la cristallisation, face à la dégradation rapide du modèle précédent.

Ces mots nouveaux existent déjà mais ils n’ont pas la puissance d’évocation des mots de l’imaginaire ancien. On voit bien que certains mots sortent de l’oubli et de la confidentialité. Je le disais récemment pour COMMUN.

Voici une première tentative de lister ces mots, anciens et nouveaux, dans un joyeux désordre de concepts, de pratiques, de symboles… Pour moi l’idée n’est pas de classer rationnellement mais d’assembler sensiblement !

Voici donc ce que je propose de faire (ce n’est qu’une base de discussion) :

- On met ces listes de mot sur internet et on invite chacun à valider, enrichir ou modifier cette liste

- Ceux qui le souhaitent se saisissent d’un mot et proposent une fiction anticipant une pratique démocratique concernant ce mot (je l’avais fait par exemple sur le tirage au sort)

- Ces fictions sont mises en ligne en illustration des mots de la liste (il peut y avoir plusieurs fictions sur le même mot)

- L’idéal serait qu’on trouve ensuite un moyen de visualiser les liens que les fictions permettent de faire entre les mots et d’aboutir ainsi à une cartographie de l’imaginaire démocratique, où l’on verrait les mots intensément soutenus et/ou racontés en fiction, les mots bien reliés et les mots isolés,…

Que ceux qui sont intéressés n’hésitent pas à laisser un commentaire, si possible avant l’AG de Démocratie Ouverte du 30 octobre prochain.