Dans la nuance, le nuage transparait. L’apparence changeante du nuage quand le soleil décline, a inspiré le mot nuance pour parler des couleurs avec plus de subtilité. « Ça tire sur le vert ! », « Mais non c’est un bleu, je te dis ! » Si les couleurs ne prêtent pas à discussions, les nuances ouvrent des débats sans fin et, si l’on est honnête, la couleur que l’on défendait comme bleu à l’instant, vue sous un autre angle, n’est plus si bleue. Peut-être qu’effectivement, on pourrait dire qu’elle tire sur le vert.

Pastoureau, l’historien des couleurs, rappelle qu’au Moyen-âge, à une époque où l’on ne savait pas produire des couleurs stables, identiques d’un bain à l’autre, on ne s’embarrassait pas des nuances. L’héraldique ne connait que les couleurs franches. Peu importe qu’il soit vermillon ou cramoisi (ah, les noms des couleurs !), le rouge est toujours un « gueules », comme le nomme l’héraldique.

On parle de couleurs franches et de nuances indécises. Et si cette expression nous cachait la réalité sous une fausse évidence. La notion de couleur franche ne peut exister que par convention. En quoi un rouge est-il plus franc qu’un autre ? A l’inverse la nuance est-elle aussi indécise qu’on le dit ? La nuance vise à cerner au plus près une réalité qui a priori nous échappe. La pluralité des points de vue permet de mieux saisir la teinte réelle entre bleu et vert. On compare, on contraste, de proche en proche on ajuste son regard et l’on peut s’accorder. La nuance est indécise a priori, mais quand on a fait l’effort de s’ajuster n’est-elle pas plus durable qu’une couleur de convention ?

Paradoxalement, alors que nous avons maintenant les techniques pour restituer les teintes dans leurs plus subtiles nuances, notre parole ne semble plus disposer que des cinq couleurs primaires des blasons ! Nous avons banni la nuance de nos conversations au moment où elle est plus nécessaire que jamais pour dire la complexité caractéristique de notre temps. La complexité ne peut être représentée dans le débat public alors que les nuances qui permettraient de la dire sont ignorées ou pire rejetées.

Alors, il est grand temps de reprendre à notre compte les mots de Verlaine dans L’art poétique

Car nous voulons la Nuance encor,

Pas la Couleur, rien que la nuance !

Oh ! la nuance seule fiance

Le rêve au rêve et la flûte au cor !Fuis du plus loin la Pointe assassine,

L’Esprit cruel et le Rire impur,

Qui font pleurer les yeux de l’Azur,

Et tout cet ail de basse cuisine !

« Et tout cet ail de basse cuisine ! », la formule étonne à dessein par son prosaïsme mais on ne peut éviter de faire le lien avec l’indigeste cuisine politique qui nous est servie ad nauseam. Il n’est que temps de « fiancer le rêve au rêve et la flûte au cor ».

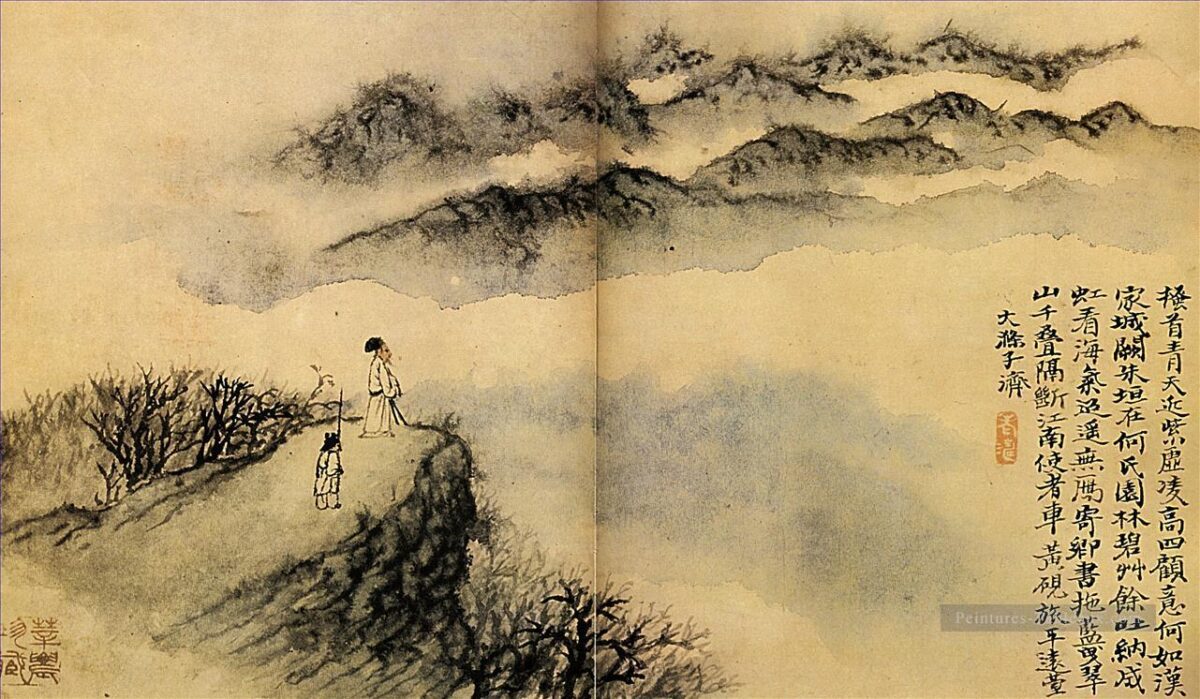

Tournons-nous vers ce que disent les Chinois de leur art de la peinture des paysages :

La montagne sous la pluie ou la montagne par temps clair sont, pour le peintre, aisées à figurer. […] Mais, que du beau temps tende à la pluie, ou que de la pluie tende au retour du beau temps […], quand tout le paysage se perd dans la confusion : entre il y a et il n’y a pas – voilà ce qu’il est difficile de figurer. Qian Wenshi.

L’art de la nuance c’est cette capacité à ne pas essentialiser ce qu’on a à représenter. C’est d’accepter que la réalité soit toujours en transition entre deux états, entre « il y a et il n’y a pas ». C’est parce que Trump et ses émules cherchent à anéantir cet art de la nuance que nous devons le célébrer. La démocratie est un art de la nuance.