La politique hélas se déconsidère chaque jour davantage en s’éloignant de ce qu’elle est censée permettre : la représentation de la société et la capacité à agir en créant des compromis. Il est sans doute trop tard pour qu’un Premier ministre plus jeune et plus habile rattrape le temps perdu. J’espère sincèrement être surpris en bien et ce n’est évidemment pas complètement impossible. Mais parler de « rupture » ne suffit pas pour la faire advenir.

La rupture dont nous avons besoin pour redonner de la force, de la vitalité à la politique n’est pas une simple ouverture à quelques « marqueurs de gauche » comme une taxation des plus hauts patrimoines. Ça ne suffira pas quoiqu’en disent des commentateurs enfermés dans les reprises en boucle des mêmes éléments de langage sans la moindre capacité au pas de côté. Il était significatif (et scandaleux !) que cet été sur France Inter l’éditorial politique ne soit plus à l’antenne quand l’éditorial économique continuait avec des remplaçants estivaux. Cela aurait pourtant été l’occasion de parler de politique autrement en s’intéressant à ce qui est au-dessous des radars le reste du temps, notamment les manières dont s’inventent localement des aptitudes à conduire les transitions écologiques et démocratiques. La politique reste, y compris sur une antenne de service public, une affaire de professionnels qui prennent des vacances.

Même les intellectuels sont trop souvent décevants. Ils ne voient pas véritablement d’alternative à la restauration de la démocratie représentative et du parlementarisme. Mais cette restauration est-elle possible et même souhaitable ? J’ai souvent l’impression de n’entendre ou de lire que des propos incantatoires. La sécheresse politique a besoin d’autres remèdes que les danses de la pluie de quelques sorciers blancs. Lorsqu’ils évoquent à juste titre la société civique, c’est pour lui enjoindre de remplacer les partis défaillants sans prendre en compte le fait que les tentatives précédentes ont toutes échoué : l’Ami public avec Christian Blanc, Nouvelle donne avec Pierre Larrouturou, Place publique avec Raphaël Glucksmann, Génération(s) et j’en oublie. Même au plan local le municipalisme avec des listes citoyennes n’est guère concluant, comme l’a montré l’expérience abandonnée de Saillans.

Alain Caillé a proposé aux Convivialistes de réfléchir à un « parti antiparti ». Le terme a vite été trouvé trop agressif sans regarder son potentiel d’invention, au-delà même de ce qu’imaginait son auteur qui appelait en réalité la société civique à suppléer l’incurie des politiques en faisant de l’anti-parti un parti entrant dans le jeu représentatif.

Pour moi la notion d’anti-parti ne devrait pas conduire à construire un parti cherchant à conquérir des suffrages contre les autres partis (on ne changerait rien en faisant ça !). Antiparti m’a spontanément amené ailleurs, par analogie avec l’antimatière. Face à la matière (tous les partis), il y a l’antimatière : quelque chose hors du spectre connu qui contribue puissamment au maintien de l’équilibre de l’univers (sociopolitique). Cette antimatière est bien constituée par la société civique (pas d’écart avec les Convivialistes là-dessus). Mais comme l’antimatière de la physique, l’anti-parti est difficile à cerner : dès qu’on cherche à « organiser », « fédérer » la société, elle échappe par tous les bouts à la tentative de structuration. Aucune tentative partidaire de ce type n’a réussi. De mon côté au tournant des années 2000 j’avais rejoint la tentative de « l’Ami public » avec Ch Blanc, A de Vulpian et Fr Dupuy entre autres. L’échec avait été total malgré l’enthousiasme des débuts.

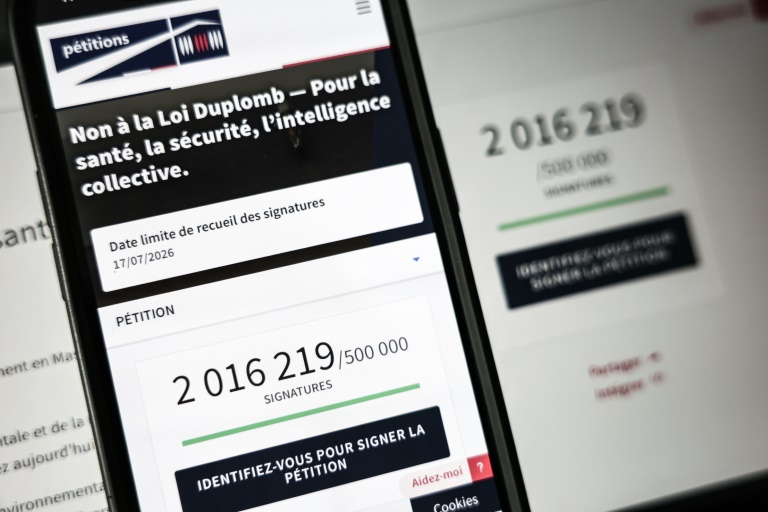

Alors quoi ? Si l’antiparti n’est ni un parti ni la société civique organisée, il pourrait se matérialiser par une forme d’engagement public et comptabilisé, individuel et collectif, à soutenir ou participer à des initiatives de la société civile contribuant aux changements de mode de vie (dans son quartier ou sa région, dans son entreprise ou sa profession, là où on a une capacité à agir).On a vu cet été la montée en puissance de la pétition contre la loi Duplomb tout simplement parce qu’ « on se comptait » et que les médias « décomptaient » les signatures. On avait grâce à ça le sentiment de compter ! Le triptyque est là : se compter, être décompté, compter pour de vrai.

On ne compterait pas le nombre de signatures au bas d’une pétition mais des engagements publics à agir, là où on en a la possibilité et l’opportunité. Cette force visibilisée de millions de personnes agissantes ou désireuses de le faire montrerait aux politiques qu’il y a des ressources de transformation fortes dans la société. Sortir de l’impuissance politique c’est aussi pouvoir compter sur une société vivante et prête à l’engagement. C’est l’exact envers de ce que laissent penser les médias et les politiques depuis des années en s’exonérant de tout courage « parce que la société ne serait pas prête ». L’antiparti, c’est une manière de dire individuellement mais ensemble : « Nous sommes prêts ! ».

Se compter, pour moi, ce n’est pas succomber à la gouvernance par les nombres, c’est rendre visible les ressources propres de la société, les champs d’action sur lesquels elle est mobilisée/mobilisable et les interconnexions entre ces champs. Pour cela, au comptage nous devrions trouver le moyen d’adjoindre une forme de cartographie des engagements, de leurs enchaînements et des interconnections possibles entre les engagements des unes et des autres. Par exemple je suis engagé depuis longtemps sur les questions d’alimentation durable, je m’intéresse depuis peu à la préservation de la ressource en eau par un partage démocratique de la ressource, je ne supporte pas la manière dont les forces de l’ordre sont mobilisées dans les conflits liés aux méga-bassines. Tu milites pour la défense des libertés et contre les violences policières, tu t’es engagée avec « Bassines non merci », on peut se retrouver sur l’organisation d’un dialogue paysans/écologistes autour de la gestion de l’eau.

En traçant au mieux ces enchaînements d’enchaînements, on pourrait comprendre les chemins d’engagement les plus fréquents et comment ils peuvent ou non se rejoindre (au-delà de la fameuse convergence des luttes qui ne prend la question que sur le registre « contre » en oubliant de mobiliser les acteurs engagés dans des transformations positives dans les entreprises et les organisations. Alliances et coalitions pourraient être beaucoup plus riches en s’inspirant de telles cartographies pour repérer les acteurs qui peuvent avoir un bout de chemin à faire ensemble, à un moment donné et sur un sujet donné. Peut-être que les travaux du Médialab de Sciences po et les cartographies des controverses pourraient être transposés pour faciliter cette mise en lumière

Et si, nous arrivions ainsi à voir la réalité sociale d’une manière radicalement nouvelle ? Et si malgré Shein et toutes les pratiques de consommation délétères, malgré X et TikTok et toutes les polarisations porteuses de guerre civile, des transformations majeures de nos pratiques sociales étaient déjà en cours, pour partie invisible ? Et si un « antiparti » servait de révélateur d’un existant déjà en train de se transformer et plus encore d’un potentiel insoupçonné. Encore une fois, la pétition de cet été a été un « petit » révélateur, et si nous en proposions un à la hauteur des enjeux ?!

Partons de la transformation à bas bruit des modes de vie, c’est là me semble-t-il que sont les ressources de la société bien plus que dans d’hypothétiques retours vers une politisation idéologique en camps conservateur et progressiste clairement identifiés. J’ai déjà ici à de nombreuses reprises questionné les tentatives de repolitisation par le conflit global. Je continue à penser que « le micro-positif démultiplié et rendu visible peut devenir une force de transformation considérable que tous les pouvoirs finiront par prendre en compte tout simplement parce qu’ils y verront un moyen d’agir plus efficace ». J’ai bien conscience qu’en ces temps de polarisation et d’exacerbation des conflits, mon propos n’a guère de chance d’être entendu. Pourtant je crois que la reformulation que je propose aujourd’hui, avec « se compter – décompter – compter », pourrait trouver un écho ! Et si on y réfléchissait concrètement à plusieurs ?